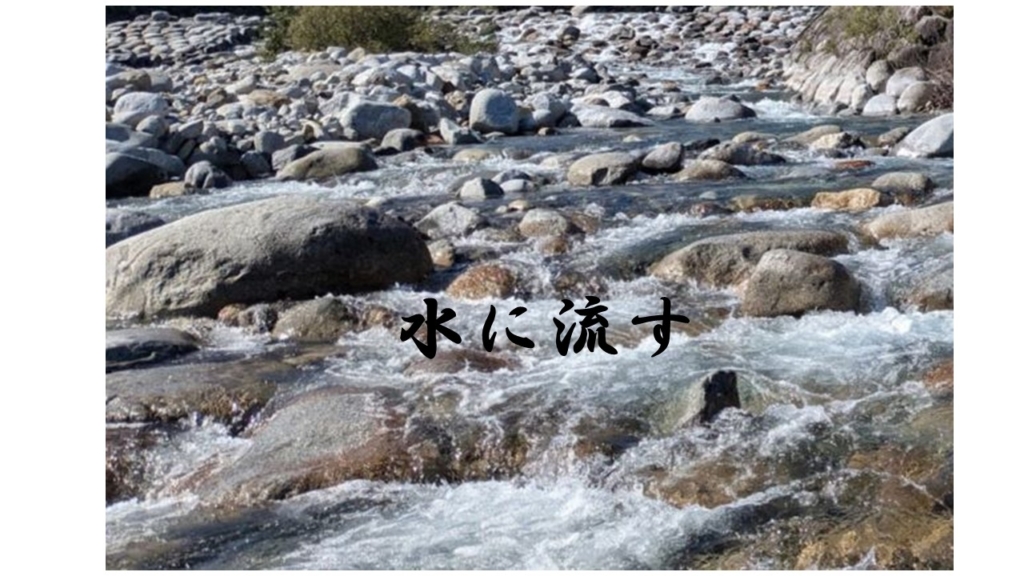

日本人の考え方 水に流す

日本を一言でいうと水の国です。周囲を海に囲まれ、どこへ行っても川が流れ、至る所に湖や池があり満々とした水を湛えています。砂漠の国の人から見れば驚く風景でしょう。そんな環境だから、水が合わない、水泡に帰す、水くさい、水も漏らさぬ、水も滴る良い男など、水を使った表現がたくさんあります。今回紹介するのはそのなかの一つ「水に流す」です。

その前に「水も滴るいい男」をちょっと説明したいと思います。いい男とは男前のことです。その男前のなかでも、ずば抜けて容姿端麗で魅力的な男を「水も滴るいい男」と言います。海から上がってきた男が濡れた髪をかき上げる、そんなみずみずしくて輝くような感じの男のことです。英語で言えば「A strikingly handsome man」でしょうか。そんな男に生まれたかった、というのは別の話。

水の国 日本

さて「水に流す」です。日本の夏、あなたが飛行機に乗って地上を見下ろすと、海岸線のところどころと街を除いて緑一色の景色が広がっているはずです。この緑は豊富な水によって育まれます。水は一年中降る雨によって供給されます。早春の菜種梅雨、初夏の梅雨、秋の長雨、冬の降雪、どの季節にも長く雨や雪が降ります。

日本の古代人は、水と緑が溢れる国を「瑞穂の国」と呼びました。瑞穂とはみずみずしい稲穂のことです。「豊葦原千五百秋水穂国」(とよあしはらの ちいおあきのみずほのくに)とも呼ばれます。葦は河や湖の水辺に生える植物です。葦が一面の葦原を作っている。こちらも水の豊かさを象徴しています。

ただ日本は平地が広くありません。豊かな雨は国土の75%を占める山地に降り注ぎます。急峻な土地に流れる川の流れは早く、勢いよく全てを流し去ります。「水に流す」はそのような大地から生まれた言葉です。

全てを水に流す

「その話はもう水に流そう」(その話はもう水に流そう)

「その失敗は水に流そうや」(その失敗は水にながそうや)

日本人は仕事や日常でときどきこの言い方をします。それは喧嘩や問題が発生して雰囲気の良くない場面で使います。問題が起こると個人の間や組織の中に悪い感情が残り、人間関係や仕事が上手くいかなくなります。

そこでこの言葉が登場します。誰かが、問題に関係する良い感情も悪い感情も全部忘れよう、全てを流して新たな気持ちでやり直そう、と提案します。「その話は水に流そう」と言うのは、和解の提案か、または許しなのです。

「この間は酷いことを言って悪かった、許してくれ。」(この間は酷いことを言って悪かった、許してくれ。)

「もう良いよ、その話は水に流そう。」(もう良いよ、その話は水に流そう。)

「この前の失敗は、水に流したらどうだろうか。」(この前の失敗は、水に流したらどうだろうか。)

「そうしてくれたらありがたい。」(そうしてくれたらありがたい。)

みたいな感じですね。日本人はなんでも水に流してしまいます。ペットボトルやゴミは流しませんけどね。外国人からみれば、怒りや恨みや悲しみを簡単に捨てられる日本人は、単に物忘れが酷いだけではないか、「水に流す」みたいな魔法の言葉は現実に存在しない、と思われるかもしれませんが、ワンピースの海賊が歌うように日本人は嫌な過去を忘れるのです。

この性格は日本の自然と稲作から生まれました。日本は毎年台風に見舞われ、地震も度々起こります。その環境のなかでずっと稲作を続けてきました。米を作るためには、田んぼや水路、あぜ道の整備や里山の管理など、村人みんなの共同作業が必要です。

そんな共同体で村人同士が喧嘩をしていたら、米を育てる作業のタイミングを逸したり、作業が遅れているうちに台風が来るかもしれません。水路の整備が遅れて田植えの時期に水が無い。収穫が遅れているうちに台風がやって来たらもう最悪です。地震だってたまにやって来ます。ゴジラだってやって来るかもしれません。

日本人は常に予期できない自然災害に備えながら稲作をしてきました。作業が滞る原因はなるべく早く無くさないといけません。感情的な争いもそうです。それらの問題を早く解決するために生まれたのが「水に流す」という知恵なのです。過去は水に流して新たな気持ちで出発するのです。

穢(けがれ)と禊(みそぎ)

また、日本は古来より「穢(けがれ」と「禊(みそぎ)」という信仰がありました。穢(けがれ)は神事に参加できない物や人に災いを与える物です。日本人は穢が身体に着くことや、神域、街や村、家に穢が入ってくるのを嫌います。神社の注連縄や道祖神は穢を防ぐためにあります。家に入ると靴を脱ぐのも、靴に付いた穢が入るのを避けるためです。

普通に生活をしていても、小さな罪を犯したり、穢れた土地に踏み込みこんで穢が身体に着くことはあります。それを払うのが禊(みそぎ)です。禊が最初に登場するのは、奈良時代に書かれた「記紀」です。伊邪那岐命(いざなぎのみこと)は黄泉国(よもつくに)から戻ったとき、海の水につかり身体を洗って黄泉の穢を祓いました。

禊の基本は川や海に入って身体を洗うことですが、バリエーションは多くあります。神社でお祓いを受けたり、人形の紙に穢れを移して川や海に流すのもあります。禊は仰々しい儀式でなくても日本人の日常生活に根付いています。神社を参拝するときに、みんな手を洗ってますよね。

何気なくやっていますが、あれも立派な禊の一種です。綺麗な身体で参拝するための大切な儀式です。参拝するときは忘れないようにしましょう。また日本人のお風呂好きもそうかも知れません。一日の生活で着いた穢れをお湯に浸かって洗い流します。綺麗な身体でゆっくりと寝るって良いですね。

「禊は終わった、私は有権者から信任された」(禊は終わった、私は有権者から信任された。)

スキャンダルを抱えた政治家が良く言います。選挙が禊であるという発想です。当選は、過去の悪いスキャンダルを流し去るのに成功したことになります。日本人にとって水に流すというのはけっこう重要な概念です。

水に流そう

「申し訳ないけれど、水に流してもらえないかな」(申し訳ないけれど、水に流してもらえないかな)

「水に流す」という言葉は、豊かな水と稲作、禊という信仰から生まれました。意味は、過去の出来事や問題を無かったものする、または許しを意味します。日本人がその言葉を言ったときは和解を求めているので、OKと答えるのが良いのです。水に流せないときは仕方がありません。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません