In short, this world is difficult to live in

If you use your knowledge, you will be criticized. If you let your emotions get the better of you. If you insist on your own way, it will be restrictive. In short, this world is difficult to live in.

soseki nastume

If you use your knowledge, you will be criticized. If you let your emotions get the better of you. If you insist on your own way, it will be restrictive. In short, this world is difficult to live in.

These are famous words by Natsume Soseki. Even after the COVID-19 pandemic that swept the globe has subsided, the world still feels suffocating and difficult to live in. Perhaps the root cause of this sense of suffocation is the development of technology. Take social media, for example, where dissatisfaction and criticism swirl. It’s a very intolerant world. But no matter how much people post, they never feel satisfied. Life today is likely several times more difficult than it was in Soseki’s time, when there were no computers or smartphones.

Before the development of information technology, people’s hearts were more peaceful. Life may have been just as difficult, but society was more tolerant. I miss that society, but it’s too late to go back now. Wise people around the world say we must return to the time before COVID-19. Inequality and division will grow, people will become increasingly intolerant, and the advancement of virtual and remote communication will eliminate human contact. It looks like the world is becoming increasingly difficult to live in.

Cutting-edge technology accelerates the difficulty of living.

“Disruptive Companies Dominating 2025" (SB Shinsho) describes the work style of the near future. With further advances in AI and communications technology, meetings and interviews can be conducted from home. No need for lively gatherings or travel. Staying at home all day, with no idle chatter or handshakes. While this is certainly efficient, is there any enjoyment in such a work style?

Humans are highly social creatures. Physical contact evokes feelings of security and pleasure. When our bodies touch each other, our brains secrete oxytocin, a hormone that makes us feel happy. A touchless society does not make people happy. Contactless technology is a long way from oxytocin.

Humanity has suffered from pandemics such as COVID-19, the plague, cholera, and the Spanish flu. We have learned time and time again that the best way to prevent infectious diseases is to eliminate human contact. Yet, once the disease subsided, people flocked to towns. People crave physical contact.

Buddhism considers the six senses at the core of humanity: eyes, ears, nose, tongue, body (skin), and mind (spirit). While cutting-edge technology makes it possible to share the senses of eyes and ears, it does not allow for the senses of nose, tongue, body (skin), and mind (spirit). A person is incomplete without all six senses, which is why people in virtual or remote settings are incomplete.

Things that Make Life Better

Disasters strike when we forget. Everyone thought that modern medicine would prevent a global pandemic. Then COVID-19 came, as if to mock us. The human world is filled with events beyond human comprehension. Life is often difficult in many ways.

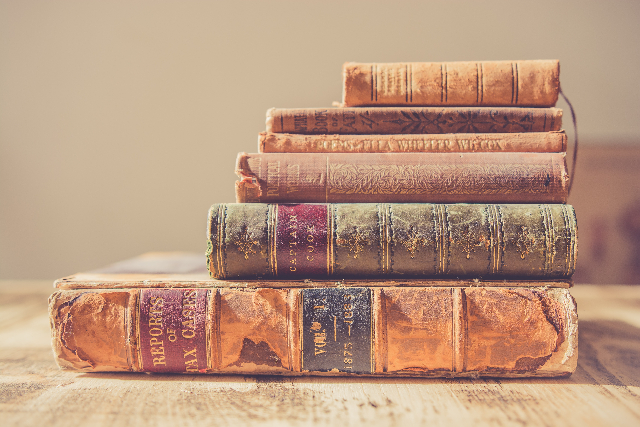

However, there are just as many things that heal people: religion, philosophy, travel, books, food, and more. Religion and philosophy teach people the meaning of life, and travel brings new discoveries. Books are an important tool for communicating these things to others. They say curiosity killed the cat, but human curiosity is extraordinary. Since ancient times, people have traveled to satisfy their curiosity.

The ancient Greeks Plato and Herodotus traveled to the fringes of Europe. During the Tang Dynasty in China, Tripitaka Monk traveled to India. Moroccan Ibn Battuta spent 30 years traveling from Europe to the Middle East and Africa. In Japan, Saigyo, Matsuo Basho, and Taneda Santoka also traveled extensively. Their journeys were published as travelogues and widely read.

The world today is a free place. We can freely access anything, from religion and philosophy to travel, books, and food. Even during a pandemic or without money, there are ways to connect. If you can’t travel, just read a book. There are many books on religion and philosophy. There are also many cookbooks, but you can’t really understand them until you eat them. Even without a book, there is an abundance of information online. You can find joy at any time and in any place.

Scientists have created social media in an attempt to develop contactless technology. Doctors are trying to eliminate aging and death. Will humans be able to live happily in the new world? Will it only create new suffering? The modern world is generally a difficult place to live in, and it seems that this will not change in the future. We don’t know what will be born in the future, but we do know what has made society better in the past. I hope we can help find what will make it better.

とかくこの世は生きづらい

知に働けば角が立つ。情に掉させば。意地を通さば窮屈だ。とかくこの世は生きづらい。

夏目 漱石

夏目漱石の有名な言葉である。世界を席巻したコロナが収束しても、世の中はなぜか息苦しく生き辛い。その閉塞感を生み出す元凶は技術の発達ではないだろうか。たとえばSNS、そこは不満と批判が渦巻くている。とても非寛容な世界だ。だが人はいくらポストしても満足は得られない。現代の生きづらさは、パソコンやスマートフォンが無かった漱石の時代の数倍になるだろう。

情報機器が発達する前、人の心はもっと穏やかだった。人の生き辛さは同じだったかもしれないが社会に寛容があった。そんな社会が懐かしい、だが今更戻ることはできない。コロナ以前に戻らないと世界の賢者たちも言う。格差と分断は進み、人はますます非寛容になり、バーチャルやリモート化が進み人肌の触れ合いを無くす。なんとも生き難い世の中になりそうだ。

最新技術は生きづらさを加速する

「2025年を制覇する破壊的企業 SB新書」に近未来の働き方が描かれている。AIや通信技術が更に進み、会議や面談は自宅で済ませられる。ワイワイと集まる会議や移動は必要無くなる。1日中家に籠もって、無駄話もなければ握手もしない。たしかに効率的だがそんな働き方に楽しさはあるのだろうか。

人は社会性が強い生き物だ。身体が触れ合うことで安心や快感を感じる。肉体が触れ合うと、脳は幸福感ホルモン、オキシトシンを分泌する。触れ合いの無い社会は人を幸せにしない。非接触の技術はオキシトシンから遠い遠い所にある。

人類は、コロナやペスト、コレラ、スペイン風邪などのパンデミックの被害にあってきた。人は感染症の対策は人同士の接触を無くすことが最良と何度も学んでいる。それでも病気が収束すると街に集まってきた。人は肉体の接触を強く求める。

仏教は人の根本を、眼、耳、鼻、舌、身(皮膚)、意(精神)の六根とする。最新技術は眼と耳の感覚の共有は可能としたが、鼻、舌、身(皮膚)、意(精神)はできない。六根が揃って一人前だから、バーチャルやリモートの中の人は不完全なのである。

人生を良くするもの

災害は忘れたときにやってくる。みんな、発達した現代医学によって世界的なパンデミックは起こらないと思っていた。それをあざ笑うようにコロナはやってきた。人の世は人智を超えた出来事がある。なにかと生き辛くできている。

しかし、人を癒やす物も同じくらいある。宗教や哲学、旅、本、食事などである。宗教や哲学は人に生きる意味を教え、旅は新たな発見をもたらす。本はそれらを人に伝える重要なツールだ。好奇心は猫をも殺すと言うが、人の好奇心も半端ではない。人はそれを満たすために昔から旅をした。

古代ギリシアのプラトンやヘロトドスは欧州の辺境にまで旅をした。中国は唐の時代、三蔵法師はインドに向った。モロッコのイブン・バットゥータは、30年を使って欧州から中東、アフリカを巡った。日本でも西行法師、松尾芭蕉、種田山頭火が漂泊の旅をした。彼らの旅は旅行記として本になり多く人たちに読まれた。

今の世界は自由である。宗教や哲学、旅、本、食事なんでも自由に触れられる。パンデミックであってもお金がなくても接しようはある。旅に出られなければ本を読めば良い。宗教や哲学もたくさんの本がある。料理の本もたくさんあるがこれは食べないと分からない。本がなくてもネットの情報が溢れている。どのような時でも場所でも愉しみを見つけることはできる。

科学者は非接触の技術を発達させようとしてSNSを生み出した。医者は老いや死を無くそうとする。人はその先の世界で幸せに生きられるのか。新たな苦しみが生まれるだけではないか。現代はとかく棲みにくい世である、未来もそれは変わらないようだ。未来に生まれる物は分からないが、過去に社会をより良くしてきた物は分かる。良くする物を見つける手助けなれば良い。

最近のコメント