旅 萩原朔太郎 海風のやうに吹いてくる気持ち

旅は熱病である

旅行の実の楽しさは、旅に中にもなく後にもない。ただ旅にでようと思った時の、海風のやうに吹いてくる気持ちにある。旅行は一つの熱病である。恋や結婚と同じやうに、出発の前に荷造りされている、人生の妄想に満ちた鞄である。

‐萩原朔太郎‐

詩人萩原朔太郎は旅に出たい気持ちを「海風のやうに吹いてくる気持ち」と表現した。流石に大詩人、言葉でだけで海風を感じさせる。コロナが終息した今、多くの人の心に海風が吹いているに違いない。働き盛りの青年も定年後の老人も関係なくこの風は吹くようだ。この朔太郎の素晴らしい言葉は、林望先生の著書「定年後の作法 ちくま新書」にある。

定年後の作法 (ちくま新書)西行法師や松尾芭蕉は老いてから旅に出た。西行法師は「願はくは花の下にて春しなむそのきさらぎの頃」と旅の空を詠んだ。芭蕉は「古人も多く旅に死せるあり」と旅先の死を覚悟した。旅は別れでもある。種田山頭火や若山牧水も旅空に暮らした。中世ヨーロッパの錬金術師パラケルススは、悪魔を封じ込めた剣を持ち欧州を巡った。一つの街に三ヶ月と滞在することは無かったという。現代はノマドという人たちがパソコンを持ち世界を旅している。

うちは田舎だったから、郵便局にハガキを買いにいくのも「旅だったよ」 ‐リリー・フランキー‐

子供にとって毎日がドキドキする旅である。幼い頃、世界は謎と不思議に満ちている。母が読む絵本、図鑑、動物園や水族館、デパートや遊園地、キャンプ場、すべてが未知なるフロンティア、USSエンタープライズ号の旅である。

東洋のフォルモサ台湾

その世界は成長するにつれて小さくなり、思春期を迎える頃になると興味は自分の内面に移る。外部への好奇心は減っていく。子供心はヘルペスの菌のように心の中に潜む。ヘルペスは神経に隠れた水疱瘡の細菌が起こす病気である。水疱瘡が治っても菌は神経の奥深くに潜み、免疫が弱ったとき帯状疱疹になって現れる。ピリピリした痛みをもたらす厄介な病気である。

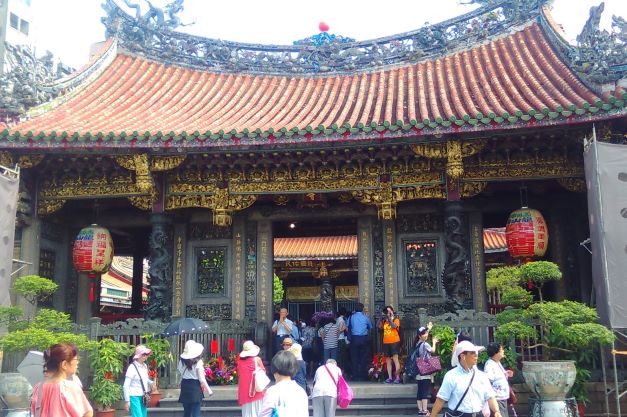

子供心も心の奥深く眠っていて、きっかけがあると現れる。旅の欲求もその一つだ。心が弱ったとき、仕事に疲れたとき、辛い経験や何気ない会話、生活が変わったときに湧いてくる。それが旅の始まりである。そんな熱病に浮かされて初めての一人行った海外は台湾だった、羽田から松山空港へ、松山空港は台北の中心の中山駅まで10分くらいの便利な場所にある。

パイナップルケーキ(鳳梨酥)の有名店「微熱山丘」がその近くにある。空港からそこに歩いて向かったが道に迷ってしまい、小さな公園にいた女性に道を尋ねた。これが上手く伝わらない。しつこく聞いているといかつい男にスマホを取り上げられてしまった。不埒なやつと思われたのか。どうなるのだろう。彼はgoogleナビをセットしてくれた。その道は驚くほど簡単だった。

サニーヒルズ パイナップルケーキ 5個入 お彼岸 敬老の日 ギフト

待つが祭り

「待つが祭り」という言葉がある。祭りは始まるとすぐ終わる。祭りを待つ間がいちばん楽しい。本当の祭りはそれを待つ心の中にある。旅も出発すれば帰りの日がやって来る。旅の準備や旅先を想像する間が楽しいのである。妄想を鞄に詰め込む長い期間も旅なのだ。

旅はよく人生に例えられる。楽しみや困難が繰り返されるからだ。旅が終われば次の旅がやってくる、でも人生の終わりは死である、その先に何があるか分からない。例えられてもなんだかである。

最近のコメント