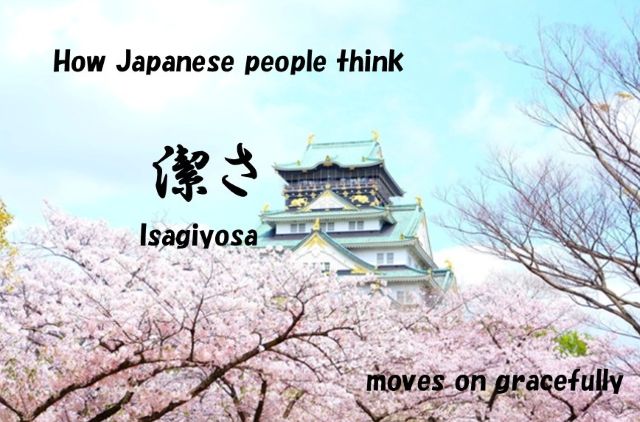

日本人の考え方 潔さ

日本人は不思議なくらい桜が好きです。春になるともう大変、桜の話題で世の中が沸騰します。テレビは連日桜の開花予報を流し、アナウンサーが公園へ言って桜の蕾をレポートします。会社でも居酒屋でも桜の話でいっぱいです。

「今年の桜はどうよ、今度の土曜日くらいは咲くかな」

「そろそろ桜の季節やね、今年は何時頃咲かはるかな」

「もう七分咲きらしいよ」

「お花見行きたーい」

桜が大好きな理由

こんな感じです。花が咲く前に日本中がピンクに染められてしまいます。そんな日本ですから至る所に桜の名所があります。東京の上野公園、大阪の大阪城、京都の丸山公園、福井の足羽川、吉野の千本桜、静岡の川津桜、青森の弘前城、北海道の五稜郭、三春の滝桜。もう数え切れません。

花が咲くとまた大変、お花見という宴会が始まります。花が少ししか咲いて無くても、夜が寒くても、朝早くから場所取りをします。そして酔っ払う。寒い地方では炬燵まで登場します。その光景がテレビで流されると、お花見客がまた増える。それが春の風物詩です。

日本人はどうしてこんなに桜に熱狂するのでしょう。桜は確かに美しい花です。咲き始めの頃の薄い桜色の美しさとかすかな香りは良いものです。満開になると豪華絢爛、日本中を桜色に染め上げます。とても綺麗ですが、他にも花はあります。早春に咲く梅、桃や杏の花、今はハナミズキもあります。それなのに桜は特別扱いです。

そんな桜は、夢中になっている人たちを横目に見ながら僅か2週間ほど散ってしまいます。花吹雪が舞ったかと思うとふいに消えてしまいます。見事なほどに潔い散り方です。それが日本人の心に刺さります。日本人は潔い散り方をする理由なのです。

日本人にとって潔さ(いさぎよさ)は大変に重要な概念です。潔さは、事物や風景が清らかであること、思い切りがよいこと、未練がましくないこと、道に反するところがないこと、潔白であることを言います。特に、未練がましくないのないこと、つまり潔いことが大切なのです。

潔さ 散り際の美学

「未練がましい」に似た言葉に「往生際が悪い」があります。もとは「死ぬときに信仰を失う」を意味する仏教用語ですが、転じて敗北が決まっている状況で悪あがきをしたり、非を素直に認めないという意味になりました。こちらも潔くないことを表します。

日本では往生際の悪い人や何事にも未練がましい人は尊敬されません。日本の前首相のように選挙に負け続けたのにその座にしがみつく。そんな人物は尊敬されません。逆転を信じて戦うのは悪くはないですが、挽回できないと分かったら潔く退かないといけない。潔くないと軽蔑されます。日本人はそれを恥と感じて恐れます。

13世紀から16世紀、中国や朝鮮の沿岸を荒らし回った日本人海賊団がありました。襲われた人たちは日本の蔑称である「倭」を使って「倭寇」と呼びました。「倭寇」はやがて中国人やポルトガル人が加わった海賊団になります。そのグローバル化した海賊団のなかで日本人は恐れられました。

死を恐れず敵に向かって行く。名誉を汚されると烈火の如く怒る。恥をかいたら自刃する。その命を軽んじる姿は外国人にとって不気味で理解不能でした。「生きて恥をかくより死を選ぶべし」なのです。この言葉は18世紀に書かれた「葉隠」という武士道の教訓書にあります。昔の日本人は命より名誉を重んじました。生に執着するより潔く死を選んだのです。

戦場では死兵と化して戦います。死兵とは自分はもう死んでいると思って戦う兵のことです。まるでゾンビのような兵です。そんな兵隊が大人数で押し寄せてきたら怖いですね。ただ死兵となって戦った兵士のほうが生き残る確立が高かった。未練がましい兵士は討ち死にしたそうです。そんなそんな人たちが何かの手違いで戦場に行けなくなったらどうなるか。

命か名誉か

戦いに参加しないのは不名誉なことでたいへん恥ずかしい。そのときは切腹をして恥を雪ぎました。疑いをかけられた時も同じです。死を持って潔白を晴らしました。それはおかしい。生きていてこそ潔白が晴らせる。死んでしまえば疑惑が晴らせず汚名が残るだけだ。現代の感覚ではそうですが当時の人はそうは考えませんでした。

「この度の嫌疑、甚だ承服し難く一命を持って晴らし申す。」

「その覚悟、しかと承った。」

人々は言い訳をせずに命をかける潔さに共感して彼の名誉は回復されます。そのような行動をするのは武士だけではありません。江戸時代になり農民の切腹が禁じられるまで農民も名誉のために切腹をしました。名誉を守るために潔くあることは当時の人たちの重要な行動規範でした。近代になり、欧米から西欧的な人道主義が入ってきてからは命を軽んじる傾向は減りました。それでも潔さを重んじる意識は今も残っています。

この潔さを尊ぶ思想は鎌倉時代に生まれたと言われます。鎌倉時代は武士が政権をとった時代です。戦いの専門家である武士は常に戦場での死を意識していました。戦場で潔く戦うことを心がけていました。その意識に仏教の諸行無常の世界観が加わり潔さや儚さをを良しとする思想が生まれたのです。

日本人が議論が苦手とする原因もこの思想あります。相手が延々と持論を述べる。自分が間違っているのに非を認めず弁解を続ける。「もういいよ」そんなとき日本人はそういって会話を打ち切ろうとします。それは潔くないのです。そうなったら議論より行動に移るべきなのです。日本人は、議論ばかり続けているとキレることがあるので要注意です。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません