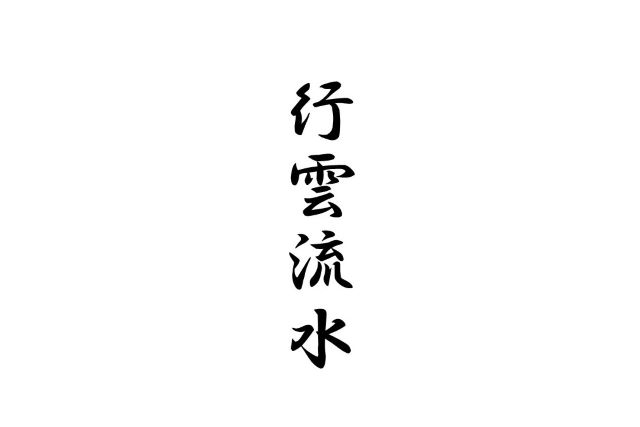

禅語は最高 「行雲流水」 無理をせず流れに身をまかせることも大切

禅は難しいし禅語も難しい。だから勝手に解釈して勝手に良いと思っている。慧能禅師や道元禅師、一休さんや良寛さんも「それで良い、それで良い、Let it be じゃ」と言ってくれそうな気がする。

今日は「行雲流水」である。

行雲流水 こだわりを捨てる

11世紀、中国は北宋の時代、蘇軾という高名な書家がいた。蘇軾は弟子の謝民師にこう教えた。「書を書くときは雲が空を行くように、川の水が流れるように自然に筆を走らせるのだ」上手く書こうとか他人から褒められたいと考えず、無心で筆を走らせることが重要なのである。この教えから行雲流水という禅語が生まれた(謝民師推官与書)

人は空を流れる雲や水が迸る渓流の風景を見ると心が爽やかになる。雲のように自由に漂い、水のように融通無碍に生きたいものだ。しかし人は雲や水のように自由にはなれない。人はいつも悩みに縛られている。明日の試験に合格できるか。今月のローン返済ができるか。減った収入をどう補うか。心配事でがんじがらめだ。

ここに悩みを抱えた男が一人いる。空に白い雲、川からは涼やかな瀬音が響いてくる。男は悩みを忘れて自然に身をまかそうとするが上手くいかない。そんな男の気持ちを知らずに雲はのんびり漂っている。清流から男の悩みの解決策が聞こえてくる筈もない。いったいどうしたらよいのか、男は頭を抱える。

雲は風まかせである。水は岩や石に当たりながら流れている。雲や水は止まらない。雲には風の道があり、水には流れる場所がある。悩みの解決法も必ずあるはずだ。男は何かにこだわりそれが見えなくなっている。見栄や評判、好き嫌い、過去の栄光、色々なものに捕らわれて自然体を忘れているのだ。

こだわりを捨て自然体になれば、雲や水が道を見つけるように解決策が見えてくる。こだわりを捨て自然体を心がけよう。それが行雲流水の教えである。

自然に身をまかせよう

中国に渡り、五年間も坐禅をして仏法の勉強してきたけれど、仏法なんてものは何もなかった。ただ、目は横に二つ並んでおり鼻は縦にある、これだけははっきり見てきた。誰が何と言ってもだまされん。ありのままの世界を、ありのままに見る。このこと以外に仏法なぞというものはなかった。

道元禅師 臨黄ネット

「仏法などなかった、わかったのは目が二つと鼻が縦にあるだけだった」と道元禅師は弟子たちに言った。道元禅師は曹洞宗を開いた高僧である。その高僧が仏法がないと言う。弟子たちはさぞ驚いただろう。

たしかに目は二つ並んでいるし鼻は縦にある。人は自然が作ったものであり実体が存在する。仏法は人が作ったもので実体がない。仏法に捕らわれ悩むことは無い。世界をありのままに見れば答えはある。仏法は自然のなかにあるからだ。ユーモラスな言葉の中に厳然とした真実、さすが高僧である。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません