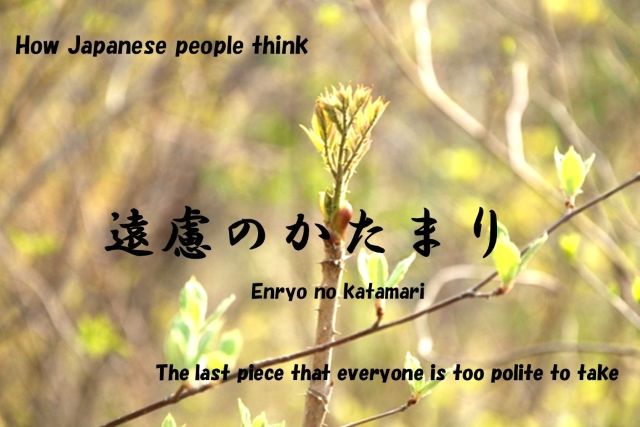

日本人の考え方 「遠慮のかたまり」と譲り合い

友人たちとマクドナルドに行ってハンバーガーとマックシェイクとフライドポテトを注文した。会話が弾み、時間を忘れる。ふとテーブルに視線を落とすとポテトが残り一本になっている。最後の一本を食べたい。しかし彼女たちも食べたいと思っているかもしれない。どうしたらよいかしら。

鼎泰豐で小籠包を注文した。台湾ビールを飲みながらの会話は楽しい。ふと気づくと蒸籠のなかの小籠包は一個。みんなの視線がそれに集まっている。食べたいがどうも箸を伸ばしにくい。どうしよう。

遠慮の塊りの意味

日本人はこの最後に残った一つを「遠慮のかたまり」と呼びます。この一個は誰のものになるでしょうか。京都だったらこんな風に片付きます。たいていは「遠慮のかたまり」と最初に言った人が食べます。

女性A 「まぁ、遠慮のかたまりが残ったはるわ、どうしょう」

女性B、C「あんたが食べたらよいやん」

女性A 「ほんまええのん、おおきに」

大阪だったら、こんな感じで落ち着きます。

男性A「おっ、遠慮のかたまりやんけ、俺もろてええ」

男性B、C「ええよ。食べて」

京都や大阪では最後の一個をいきなり食べるのは行儀が悪いのです。最後の一個は、他の人も食べたいにちがいないから遠慮するのがマナーです。最後の一個はみんなの遠慮が凝縮されたかたまりなります。だから「遠慮のかたまり」と呼ばれるのです。それでも食べたい時はみんなの承認が必要です。そのための小さな儀式があります。日本は八百万の神様が居られて、色んな妖怪が棲む呪術の国です。巷の人々も毎日色んな儀式を行います。

遠慮のかたまりという譲り合いの儀式

儀式は、残りが一個になったのに気付いて、絶対食べたいと思う人が「遠慮のかたまり」を宣言します。遠慮して食べないと決めている人や、お腹が一杯で食べたくない人は最初から気づかないふりをします。

「遠慮のかたまりやわ、どうする」

「遠慮のかたまりが残ってるね」

この宣言は自分が食べたいという意思表示です。それを聞いた人たちは自分が食べたいと思っても諦めないといけません。早い者勝ちです。無念でも承諾の返答をします。

「そうやね、あんたが食べたらどう」

「そうだね、君が食べたらいいじゃない」

その返事を受けて宣言者は箸を伸ばします。

「そう、いいの」

「ありがとう、いただくわ」

子供だったら「僕も欲しい」と言いますが、大人は滅多にそんなことは言いません。始めから自分が食べたいと言えば良いのになんとも面倒なことをします。どうしてそんな事をするのか。食べ物を巡ってて争いたくないからです。一人が食べたいと主張すれば、俺も食べたいと取り合いになる可能性があります。それを避けるための儀式なのです。日本人は譲り合うことで物事を決着させます。波風を立てないことが大切なのです。

子供はジャンケン・ゲームで決める

でも子供は大人のように譲り合いません。子供は純粋に欲求を表現します。親が居て子供に年齢の差があれば年上の子が我慢させられます。「お兄ちゃんが我慢しなさい」「お姉さんだから弟にそれをあげなさい」年上の子供にとっては何とも理不尽ですが仕方ありません。子供だけなら「ジャンケン」で決めます。

「ジャンケン」は英語で「Rock Paper Scissors」と言われるゲームです。手で作った、石(グー)と鋏(チョキ)と紙(パー)で勝敗を決めます。グー(石)は握りこぶし、チョキ(ハサミ)は人差し指と中指の二本を立て、パー(紙)は手を開きます。グーはチョキーより強く、チョキはパーより強く、パーはグーより強いのです。それぞれに勝てない相手がいる三すくみの関係です。

ゲームは、グー・チョキ・パーの中から何をだすかを決めて「最初はグー、ジャンケンポイ」の掛け声に合わせてみんな同時に自分の手を見せます。最初はグーは語調を整えるためでグーを出せということではありません。ゲームは何人でも参加できます。二人の場合は相手より強い手をだせば勝ちです。グーとチョキならグーの勝ち、グーとグーなら引き分けでやり直しです。引き分けは「あいこ」と言います。

3人以上の場合は「あいこ」が増えます。グー・チョキ・パーの三つの手が全て出たとき、同じ手のみが出たときは「あいこ」です。勝負は2種類の手が場に出たときに決まります。パーが3人、グーが1人だったらグーは負けで脱落です。自分の手が相手にわかるといけないのでギリギリまで手をみせないようにしますが、ポンの掛け声に遅れてだすと、他者の手を見てから出す「後だし」になり反則負けになるので注意が必要です。

ジャンケン系ゲームは世界的になり「The World Rock Paper Scissors Society(略号:WRPS)」が結成されています。日本の子どもたちはそんな権威と関係なくジャンケンを実用的に使っています。

少年A「最後の一つだ。僕が食べたい」

少年B「俺も食べたい」

少女C「私も欲しい」

少女D「ジャンケンしましょう」

みんな「オウ、勝ったもん取りな」

みんな「最初にグー、ジャンケン、ポン」

少女C「勝ったあ」

みんな「クソ、負けた」

子どもたちなりの争いを避ける知恵ですね。中学生くらいになると「あみだくじ」も使いますがまた別の機会に。日本の子供たちはあまり議論をしません。「この一個は、私が食べたいと思う、故に存在する」とか「私が食べるのが正しい道である」とかディベートはしないのです。ジャンケンから遠慮という風に争いを避ける方法を見に付けていきます。

譲り合いの文化と奪い合う文化

ところで「遠慮のかたまり」の遠慮とはどういう意味なのでしょうか。遠慮は、他人の気持ちを考えて自分の行動や意見を抑制する行為です。自分の欲求よりも他者と良好な関係を優先します。遠慮は社会を円滑に回すために重視されます。遠慮は譲り合うことで表現されます。日本社会は色んなところで譲り合いが見られます。お店に入る順番を譲り合う。座席を譲り合う。片手を前に出して「どうぞ」「いや、どうぞ、お先に」とやっています。譲ってもらうと感謝の気持を表すお辞儀をペコリとします。

日本社会に深く根付くこの文化は外国の人にとって大変分かりにくいものです。外国では自分の意見を主張しあって妥協点をを見つけるのが普通です。相撲が力士のぶつかり合いで勝敗を決めるのと同じです。それなのに日本人は土俵に上がっても離れたままで「お先に」とやっている。

相撲なら行事が「はっけよい」と促す。ボクシングならレフィリーが「ファイト」と叫ぶ。柔道なら手をクルクル回して「指導」です。「いったい、どうして結論をだすんだよ、テレパシーでやってるのか」と言いたくなりますね。

この譲り合いはどのようにして決着するのでしょうか。妥協点はどこなのか。これはもうその時のメンバーの雰囲気で決まるとしか言いようがありません。「遠慮のかたまり」は最初に指摘した人が得ることが多いのですが、お店や席の譲り合いでは譲る気持ちの強い人が勝ちます。気持ちの強い人が得るのではなく失うって何か変ですね。

日本人は譲り合って物事を決めます。いったいどうしてこのようになったのか、それは日本は水や食料が豊かだったからです。何かを奪うために争うより、譲りあったほうがコストパフォーマンスが良かったのです。日本が仏教国だったことも影響しました。仏教は他人への思いやりと慈悲の心を重要な教えとします。その教えから争いを避けます。

タラの芽を残す日本のことわざ

それに比べて外国は多くの民族が水や食料や土地を巡って争ってきました。社会は奪い合うことを前提に作られました。主張しないと何も得られず譲ったら負けの社会です。宗教も異教徒から奪うことを肯定しています。現代は文明が発達して、理性や法律がむやみやたらに人から奪うことを禁止していますが、何かを得るために主張する必要があります。本質は譲り合いの文化でなく奪い合う文化です。

外国人が日本に長く暮らすとこの譲り合いの文化は大きなストレスになります。人々は、主張せず譲り合って、そのくせいつの間にか物事が決まってしまう。それに接していると疎外感を感じます。ですが、日本人はあなたを疎外してるわけではありません。譲り合いを実践しているだけです。

この譲り合いの感覚はこの文化の中で育っていない人には理解し難いものです。ただこういう考え方をしているのだな、知るとストレスは減ります。それを知ると日本人が日常生活で遠慮をしているのに気づきます。ああやってるなと思えばなんとなく感覚が分かってくるでしょう。食事に行って最後の一個に遭遇する機会があれば「遠慮のかたまりがあるね」と言って見てください。最後の一個が食べる権利とみんなを笑いを獲得できます。

「山でタラの芽を見つけたら、一つは自分のために、一つは次の人のために、もう一つは来年のために、残して置くものだ」日本の諺です。こんな風に他人に何かを譲ります。悪くない考え方と思いませんか。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません